Яков Полонский с нескрываемой радостью примерил студенческую форму - серую шинель с голубым воротником и треугольную шляпу. Взглянул в зеркало - и не сразу себя узнал: оттуда, из Зазеркалья, на него смотрел высокий, худощавый юноша, который в форме казался стройнее и старше своих лет. Что ж, здравствуй студенческая жизнь! Радостный Яков и представить не мог, сколько испытаний готовит ему такое заманчивое будущее.

Студенческую атмосферу тех лет запечатлел в своих воспоминаниях Аполлон Григорьев: «Не «Вестник Европы», а «Телеграф» с его неясными, но лживыми стремлениями жадно разрезывала эта молодежь... не профессоров старого закала слушала со вниманием, а фанатически увлекалась... широтою литературных взглядов Надеждина (тогда еще высказываемых им только на лекциях), фантастическим, но много сулившим миропостроением Павлова в его физике, и... увлекалась пением своей сирены, Дядьковского (кстати, уроженца Рязанской губернии. -А.П.)...

Каким образом, повторяю еще, людей, которых ждала в будущем тина мещанства или много-много что участь быть постоянно «пивогрызами», тогда всевластно увлекали веяния философии и поэзии, новые, дерзкие стремления науки, которая гордо строила целый мир одним трансцендентальным мышлением из одного всеохватывающего принципа.

Соблазн, страшный соблазн носился в воздухе, звучавшем страстно сладкими строфами Пушкина. Соблазн рвался в нашу жизнь вихрями юной французской словесности... Поколение выросшее не искало точки покоя или опоры, а только соблазнялось тревожными ощущениями. Поколение подрастающее, надышавшись отравленным этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий».

Аполлон Григорьев был моложе Полонского. Он родился в 1822 году и жил у своих родителей, которые имели в Замоскворечье собственный дом, корову, пару лошадей и экипаж. Семья была патриархальной, как и положено потомкам священнослужителей и крестьян. Аполлон был единственным сыном, родители души в нем не чаяли и называли его ласково Полошенькой. В доме постоянно пыхтел самовар, к чаю подавались пироги и другая домашняя снедь. Хозяйством заправляла мать Аполлона, она же со всей строгостью следила за поведением сына. «Родители охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам, - вспоминал Яков Полонский. - Старушка, мать его, держала его как бы на привязи: он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня он бывал редко и оставался обыкновенно до девяти часов вечера... и никогда я не мог уговорить его остаться дольше. «Нельзя», - говорил он, спешил проститься и уезжал».

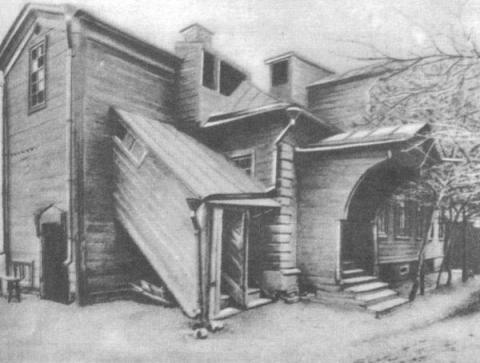

Замоскворечье. Дом Григорьевых. Вид с улицы

Замоскворечье в ту пору было совершенно особым, заповедным районом Москвы, со своим мещанско-купеческим обличием, размеренным укладом жизни, со своими характерами, позднее явившимися в творчестве Александра Николаевича Островского. «Когда у нас за Москвой-рекой праздник, - рисовал он жизнь родного района города в одном из очерков, -то это сейчас видно. Во-первых, по тому узнаешь, что услышишь густой и непрерывный звон по всему Замоскворечью. Нигде нет таких больших и фомогласных колоколов, как у нас за Москвой-рекой... Здесь ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит. По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите... По моде никогда не одеваются, это даже считается небогопристойным». Здесь сам воздух, казалось, был пропитан патриархальностью и ветхим укладом жизни Первопрестольной...

«Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках, - вспоминал АА. Фет. -Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение».

Дом Григорьевых. Вид со двора

Аполлон Григорьев, как и Полонский, учился на юридическом факультете, а Фет - на словесном отделении философского факультета.

Фет был на год моложе Полонского. Он родился в селе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии. Отцом его был помещик Афанасий Неофитович Шеншин, матерью - немка Каролина Шарлотта Фёт, которую Шеншин привез из Германии, где находился на лечении. Шарлота (в девичестве Беккер) до 1820 года жила в доме отца в Дармштадте со своим мужем, Иоганном Фётом. Что уж там случилось - непонятно, но сорокачетырехлетний Шеншин увез дочку зажиточного немецкого бюргера в Россию, где она приняла православие и стала именоваться Елизаветой Петровной. До сих пор неясно, кто был в действительности отцом будущего поэта: Иоганн Фёт или Афанасий Шеншин. Даже дата его рождения неизвестна - то ли октябрь, то ли ноябрь 1820 года...

Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, его крещение было признано незаконным. Орловская духовная консистория установила, что он родился до официального заключения брака родителей в сентябре 1822 года, а, следовательно, впредь обязан именоваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, а гессен-дармштадтским подданным Афанасием Фётом. Так внезапно дворянин Шеншин превратился в разночинца, утратил российское гражданство, имущественные права, привилегии и долгие годы вынужден был добиваться возвращения дворянского звания.

Афанасий Фет

Аполлон Григорьев

Афанасий Фет учился в немецком пансионе Крюммера в городе Верро (Эстония), затем - в пансионе Погодина в Москве. В 1838 году Фет поступил в Московский университет, где и подружился с Аполлоном Григорьевым.

Заметив привязанность своего сына к Фету, родители Аполлона предложили Афанасию переехать в их дом, чтобы друзья постоянно были рядом.

В мезонине дома Григорьевых и снимал за умеренную плату комнату Афанасий Фет, будущий известный поэт.

«Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то же время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей, - так описывал гостеприимный особняк Фет. -С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу, и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору была хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, разделенные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален». К сожалению, это описание дома Григорьевых - едва ли не единственное, что осталось от этого своеобразного литературного гнезда, - в 1962 году дом был снесен...Яков Полонский быстро сблизился с университетскими сокурсниками Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, стал часто бывать в доме Григорьевых, приглашавших рязанца к обеду. Добираться до Замоскворечья было далековато, а денег на извозчика у Полонского частенько недоставало, вот и приходилось топать на встречу с друзьями пешком по шумным улицам. Яков старался прийти пораньше, чтобы была возможность побывать на заветных антресолях, почитать приятелям только что написанные стихи. Общие интересы, увлеченность поэзией способствовали тому, что вскоре их знакомство переросло в настоящую дружбу. Однако Полонский, человек по природе застенчивый, даже в кругу друзей чувствовал себя довольно скованно и болезненно переживал каждый не вполне лестный отзыв о своих стихах. «Я был настолько легковерен, настолько зелен был душой», -признавался он.

Когда Яков допытывался у Афанасия, откуда он берет темы и сюжеты для своих стихотворений, Фет поучительно говорил:

- К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу, - брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты...

Аполлон Григорьев глубоко верил в поэтический талант Фета, завидовал ему и приходил в восторг от его стихов. Французский язык он знал в совершенстве и любил французскую литературу.

Яков Полонский владел французским неважно, и поэтому предпочитал русскую классику. Он уже остыл от гимназического увлечения Бенедиктовым.

А вот Афанасий Фет, начавший писать стихи недавно, был искренне поражен творчеством Бенедиктова. Услышав на лекции о выходе сборника стихотворений поэтического кумира тех лет, он сразу побежал в лавку за этой книжкой.

- Что стоит Бенедиктов? - спросил студент у приказчика.

- Пять рублей, - да и то стоит. Этот почище Пушкина-то будет, - ответил тот и подал Фету искомый сборник.

«Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при чтении», - вспоминал Фет.

«Помню, что в то время Фет еще восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему... - свидетельствовал Полонский. - Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения, и досадно мне вспомнить, что я отдавал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их. Почему-то мне, крайне наивному юноше, казалось, что если стихи не совсем нравятся, то это и значит, что они никуда не годны».

«Антресоли» в доме Григорьевых

Афанасий Фет, в свою очередь, высоко ценил поэтическое творчество своего университетского сотоварища: «Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,

Искры гаснут на лету...»