На другой день после возвращения Полонского в Спасское, 8 июля, в среду, Тургенев получил телеграмму от графа Толстого, в которой сообщалось, что Лев Николаевич прибудет в Мценск в четверг, в десять часов вечера. Иван Сергеевич давно приглашал Толстого в гости, и надеялся, что в этот приезд они окончательно помирятся после давней ссоры.

Тургенев распорядился выслать назавтра в Мценск лошадей к поезду для встречи графа Толстого. После вечернего чая все разошлись по своим комнатам. Полонский сел за письменный стол и по свежей памяти стал записывать свои впечатления о поездке в Рязань. Он придвинул к себе свечу и, увлеченный работой, не заметил, как быстро пролетело время и уже перевалило за полночь. Было уже около часа ночи. В доме все давно спали. «Вдруг, слышу, - позднее вспоминал Полонский, - на дворе кто-то свистнул, и затем чьи-то шаги и лай собаки. Я поглядел в окно и в безлунном мраке, с черными признаками чего-то похожего на кусты, ничего разглядеть не мог.

Я опять сел писать и опять слышу, кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь - топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный глосс. Я подумал - это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую - опять слышу голос, но уже явственный, и узнаю голос Ивана Сергеевича. «Что за черт! уж не воры ли забрались к нему!» Иду в потемках через весь дом и открываю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу - горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: это вы, Полонский? Тут только я признал в нем графа Л.Н. Толстого.

Мы горячо обнялись и поцеловались.

Оказалось, что граф спутал дни, - принял среду за четверг и послал такую телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж вместо четверга в среду. Граф, по железной дороге приехав во Мценск, разумеется, не нашел тургеневских лошадей и нанял ямщика свезти его в Спасское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского.

Тургенев тоже еще не ложился спать и писал. Удивление и радость его - видеть графа у себя - была самая искренняя.

В столовой появился самовар и закуска... Беседа наша продолжалась до 3-х часов пополуночи».

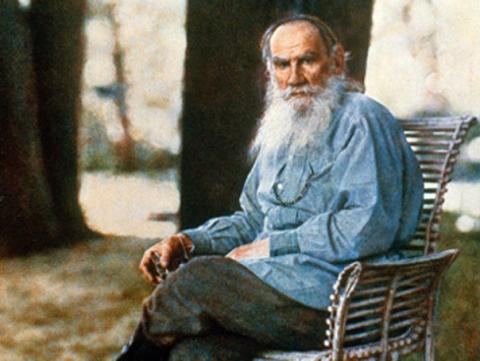

Немудрено, что Полонский не сразу узнал Толстого. Лев Николаевич - в серой, мешковатой, сшитой из бумазеи блузе, подпоясанной ремешком, в простых штанах, похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках -и впрямь походил на деревенского мужика.

Полонский встречался с Толстым в Баден-Бадене в 1857 году. Со времени их знакомства Яков Петрович с неизменным вниманием следил за творчеством набирающего силу писателя. Когда «Русский вестник» (№ 1 за 1863 год) опубликовал повесть Толстого «Казаки», русские литераторы, в основном, встретили ее восторженно: все отмечали несомненные художественные достоинства повести. Однако содержание и идея «Казаков», как и позиция автора, мало кому пришлись по душе. Для Полонского, несколько лет жившего на Кавказе, повесть Толстого была особенно интересна описанием нравов горцев, южной природы. Но главный герой повести, Дмитрий Оленин, «юноша, нигде !не кончивший курса, нигде не служивший... промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший», показался Полонскому «бледным отражением лучших людей пушкинской эпохи», а вся повесть в целом - лишь перепевом пушкинских «Цыган».

Лев Толстой

С тех пор минуло два десятка лет. За это время из молоденького офицера, только-только начинавшего путь в литературе, Толстой превратился в известнейшего писателя и в последние годы пытался утвердиться в какой-то новой жизненной позиции. В нем проявилась жажда жить по вере, опроститься, стать частицей реальной мужицкой Руси. «Не один Полонский мог спутать графа с простым мужиком-возницей, -писал современный литературовед В.А. Чалмаев, - «сырая» простота и целеустремленная опрощенность гения, итог вулканической внутренней работы, часто неразличимы, похожи. Простота Толстого - напряженная, грозная... Сейчас... всегда проницательные, всевидящие, глаза Толстого обрели особую остроту! Пророк еще не стал мучеником, но... Уже есть мешковатая блуза, есть, говорят, пила, коса, мужицкий полушубок, есть особый скат, уклон интересов...»

«Лета не только наружно, но и нравственно значительно изменили графа, - отмечал Полонский. - Я никогда в молодые годы не видел его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слыхал ни разу, чтобы он спорил. Если он с чем-нибудь и не соглашался - он молчал, как бы из снисхождения. Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью».

Тургенев и Полонский уже во время ночной беседы с Толстым могли убедиться в том, что великий писатель живет какой-то напряженной работой души и ума, словно пытаясь осознать себя в этом мире. Но главное в жизни он уже понял...

На другой день писатели отправились на прогулку по старинному лутовиновскому саду. Тургенев был очень любезен с Толстым. Шли неспешно, щадя Полонского, с трудом ковылявшего на костылях. И беседа их была такой же неспешной и несуетливой. Тургенев вспоминал о годах детства, проведенных в Спасском. Толстой внимательно слушал, а потом вдруг вспоминал свои младенческие впечатления о том, как его пеленали, и пускался в рассуждения о вере, о человеческом предназначении, о жестокостях судьбы. Он явно хотел, чтобы собеседники его поняли, и собеседники согласно кивали головами...

«Я не вправе передавать здесь наших бесед с графом Л.Н., - писал Полонский, - но смею уверить, что в них ничего не было такого, что принято в обществе называть нецензурными разговорами. Мы только узнали подробности, как граф Л.Н. Толстой ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь, в простом крестьянском платье и в такой же обуви. То, что он говорил о пустыни, я тоже не имею права передавать. Скажу только, что рассказ его был интересен и любопытен в высшей степени; в особенности любопытен психический анализ, или характеристический очерк двух оптинских пустынников, или схимников».

А в Оптиной пустыни произошло вот что. Толстой был поражен, узнав, что в монастырскую гостиницу простых людей не пускают. Не пустили и его, поскольку он был одет в рваный зипун и обут в лапти, - сказали, что свободных мест нет. Смиренный Лев Николаевич спорить не стал и остановился в заезжем доме. Но когда монастырские служащие узнали, что они отказали в ночлеге графу, их лести не было конца, и они всеми силами стали его уговаривать поселиться в гостинице. Разумеется, Толстой был до глубины души возмущен такими «христианскими добродетелями».

«Граф был и у раскольников... - продолжал свои воспоминания Полонский. - Видел граф и одну раскольничью богородицу, и в ее работнице нашел, к немалому своему изумлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами.

На преследование раскола граф, если не ошибаюсь, смотрит как на дело, противное духу народному... В расколе он видит исканье ближайших путей к тому христианству, которое утратилось, а на заблуждающихся смотрит отеческими глазами, как, по его мнению, должно смотреть и наше правительство. Что касается до положения нашего крестьянства, граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что, если все пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будут знать, чем кормить своих детей».

В своих беседах с собратьями-писателями Л.Н. Толстой резко обличал российскую действительность и, по мнению бывшего директора музея усадьбы Тургенева Б.В. Богданова, сумевшего прочесть полустершиеся записи Полонского, утверждал, что если в стране сохранятся неизменными существующие порядки, то через двадцать пять лет в России произойдет революция.

«...Полонский, «нота простодушия» и задушевности в этом «трио», еще рассказывал о петербургских новостях, о перемещении в министерских креслах, об ультиматуме «Народной воли». Вспомнил он и дело Веры Засулич... - писал В.А. Чалмаев. - Толстой, вновь умолкнув, лишь пристально, взглядом человека, которого никогда не представишь испуганным при одном упоминании Засулич, стрелявшей в градоначальника и оправданной затем судом, взглянул резко, с каким-то ожиданием, на Тургенева. Он явно ждал его оценки этого события! Неужели опять забьет лишь фонтан любезностей на привозной воде?»

Однако Тургенев отмалчивался: то ли не хотел спорить с Толстым, то ли соглашался с ним, но не желал высказывать своего мнения вслух.

В свое время Л.Н. Толстой в письме Н.Н. Страхову оценил дело Засулич с глубокой тревогой: «Засуличевское дело не шутка... Это первые члены из ряда, еще нам непонятного: но это дело важное... Это похоже на предвозвестие революции».

Полонский позднее записал содержание бесед с Толстым и Тургеневым в Спасском. Для Полонского, видимо, было важно запечатлеть для потомков беседы двух великих людей. Но, как отмечал В.А. Чалмаев, Яков Петрович, «не дерзая соединить, сопрячь многие чересчур свирепые обличения, крамольные предсказания Толстого, - во время прогулок, во время игры с Тургеневым в шахматы на террасе, - так запрятал, затаил, зашифровал «крамолу» Толстого, что... его записи трудно прочесть!.. Таиться, правда, «кузнечику-музыканту» было нечего. «Крамола» Толстого в «Исповеди», в трактате «Так что же нам делать?», в статье «О переписи в Москве» скоро разойдется по всей России».

За время пребывания в Спасском Толстой подолгу беседовал с Тургеневым и Полонским, но никому из них не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения, если таковые были. Лев Николаевич слушал сказку Тургенева о Самознайке, и ему, самому писавшему рассказы для детей, рассказ Тургенева понравился и очень его насмешил. О былой ссоре с Тургеневым Толстой словно забыл.

«Одним словом, - делал вывод Полонский, - это был уже не тот граф, каким я когда-то, в молодости, знавал его».После того, как Толстой уехал (он торопился в свои самарские имения, где вот-вот должна была начаться жатва), Тургенев стал перечитывать его романы и от некоторых страниц приходил в восторг. Как-то утром он пришел к Полонским с романом «Война и мир» и зачитал вслух эпизод о том, как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка. Закончив чтение главы, он, увлеченный и обрадованный, сказал:

- Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из европейских литератур. Вот это - описание! Вот как должно описывать!

«Все невольно согласились с Иваном Сергеевичем, - свидетельствовал Полонский, — и Тургенев - точно какой клад нашел — все еще радостно доказывал нам, до какой степени хорошо это описание».

После «Войны и мира» Тургенев принялся за чтение «Анны Карениной» - так увлек его Толстой.

И все-таки великие писатели, Толстой и Тургенев, были разными людьми и по-разному понимали литературное творчество. По свидетельству Полонского, «удивляясь графу Л.Н. Толстому и высоко ценя его как бытового писателя и как великий талант, Тургенев все-таки иногда смотрел на него с своей нравственно-эстетической точки зрения, иначе сказать, мерою своего понимания людей мерил его понимание и оставался не всегда доволен».

После отъезда из Спасского Толстой записал в дневнике емкие слова, удивительно точно характеризующие его собеседников: «9, 10 июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писаньем, неосуждающий и - бедный - спокойный. Тургенев боится Бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши, праздности жизни». Вот так русский гений за каких-то два дня общения распознал разный характер, разную причину летнего спокойствия двух старых друзей...